中文名: 文森特·梵·高

外文名: Vincent Van Gogh

别名: 文森特·凡·高,文森特·梵高,凡高,文森特·威廉·梵高

国籍: 荷兰

出生地: 布拉班特[荷]

出生日期: 1853

逝世日期: 1890

逝世地: 瓦兹河畔奥韦尔[法]

艺术特点: 后印象派风景与肖像画家;早期作品为情绪强烈、忧郁的农民题材;后期色彩大胆浓郁,厚涂笔触,富于表现主义特质

艺术流派: 后印象主义;表现主义;象征主义

艺术时期: 印象主义后印象主义;20世纪艺术

影响: 保罗·高更:高更受到梵高的启发,也对梵高产生影响。梵高对艺术的执着给高更留下了深刻的印象,但两人最终因为性格不合而分道扬镳。 亨利·马蒂斯:马蒂斯与野兽派艺术家最终将色彩从单纯的自然风景描绘中解放出来,完成了梵高19世纪晚期的艺术遗愿。 莫里斯·弗拉曼克:(Maurice Vlaminck, 1876—1958) 1901年,在巴黎举办的凡高艺术回顾展上,弗拉曼克第一次见识了凡高的作品,这成为改变他一生的重要时刻,他艺术中所有的表现要素因此而得以加强。 保拉·莫德松-贝克尔:(Paula Modersohn-Becker, 1876—1907)这位德国表现主义艺术家最愿意接受的是法国的绘画思想,他因此多次去法国旅行。凡高、高更和野兽派艺术家给他留下了深刻的印象。 弗朗西斯·培根:从20世纪50年代起,培根的系列画即源自凡高的《前往达拉斯宫市的艺木( 1888,二战时期被毁),以孤旅艺术家为主题。 现代表现主义:不管是在画面语言、作品主题还是在艺术哲学上,凡高给几代表现主义艺术家带来了灵感,其中有野兽派艺术家、北欧表现主义、抽象表现主义和20世纪80年代的新表现主义艺术家。 电影:有许多电影导演都以梵高的故事来创作电影,如文森特·奈明利的《梵高传》。黑泽明的《梦想》,罗伯特·奥特曼的《文森特与提奥》,莫里斯·皮亚拉的《梵高》。 流行文化:从摇滚组合、流行歌曲和小说,到体恤衫、咖啡杯、大手袋,甚至兵人模型,梵高的艺术受到这些流行文化的称赞、纪念和挖掘。

启发: 宗教:梵高有虔诚的宗教信仰,曾经希望变成神职人员,但他更专注于艺术与自然,慢慢地就以个人理念代替了上帝和信仰的传统的信念。 色彩:1888年,凡高这样写道:“我想创作带有某种永恒性的男人和女人。这种永恒性常以光环来表示,我们也通过色彩的生动性和散射方式来传达这种永恒性。” 伦勃朗·凡·莱茵:梵高非常尊重伦勃朗这位荷兰前辈艺术家取得的成就。伦勃朗的正直、激情,对厚涂法的运用,对光线的敏感和对肖像画与自画像的热爱,都在梵高的艺术中得到了回应。 欧仁·德拉克洛瓦:通过德拉克洛瓦,凡高慢慢理解了色彩的表现力。但是,凡高对德拉克洛瓦的认识,不是通过直接接触他的作品,而是通过临摹和阅读相关著作而实现的。 让-弗朗西斯科.米勒:凡高自学绘画时,米勒的现实主义艺术是重要的一门课程。凡高的农夫画像即受益于米勒。米勒的《播种者》(1850 )是他常常引用的作品品之一。 卡米耶·毕沙罗:经过弟弟提奥的介绍,梵高认识了毕沙罗。为了使作品更有透明感,毕沙罗鼓励梵高以明亮的色彩绘画,并加上辅助色。 保罗·高更:梵高与高更之间的关系非常复杂,他们在1887年结识,后一起住在阿尔勒小镇,并共事。梵高尊重高更,认为他是创新的画家。 提奥·梵高:提奥是梵高生命中最重要的人物,他是梵高的弟弟、知己、经纪人、批评家和赞助人。没有提奥,很难想象梵高会创作出那么多作品。 日本艺术:梵高欣赏日本艺术,这是他绘画与著作中的一个主色调。他喜欢日本浮世绘中的画面语言,并在自己的绘画中将其体现出来。

格言: 我的冒险,不是靠主动选择,而是被命运推动。

主要成就: 梵高是表现主义的先驱,并深深影响了二十世纪艺术,尤其是野兽派与德国表现主义。

历史评价:梵高是在自然主义的想象和印象主义一起洒下最后一抹余辉时,在学院派的公式土崩瓦解时,在传统老化僵死之际,应时而生的。他和塞尚、高更一起,使绘画方法重新成为研究的问题,并且在这之后,他还为20 世纪的艺术做好了准备。他的画不是为了摹仿表象或讨好上流社会的趣味,而是为了按照自己的智慧和特有感觉,去重新创造世界。

尽管梵高影响了整个现代绘画,影响到诸如弗拉芒克、德兰、杜飞、弗里叶茨等野兽派画家,特别是苏丁、于特里约等表现派画家,但他却没有一位直接的后继者。

梵高还是诗人、神秘主义者、思想家。今天,还没有任何人比他更狂热地通过油画、素描和书信向自己提出问题。这位如此高贵、善良、真诚、游移于精神瓦解与永恒统一之间的人,曾因多种多样的思想而困惑,他已经预先体验了时而解放、时而屈从的时代悲剧。

——选自网站:灵感家

艺术家简介

在凡·髙短暂的艺术生涯中,他的生活和作品是如此紧密地联结在一起,每一次新的创作阶段几乎都跟他居住地的变化相对应。他的艺术演变过程与生平年表以及与之相对应的素描及油画作品的关系,是艺术史上被描述得清清楚楚的例子之一。而凡·高跟画家凡·拉帕尔、埃米尔·贝尔纳,尤其是跟他的弟弟泰奥之间的通信,更让关于他的研究工作得益匪浅,这在艺术史上几乎是无前例的。

艺术志向的产生。自9岁起,凡·髙就表现出对绘画的酷爱,但他的艺术志向中那种执著的特性只是在相对较晚的时候才显露出来。在1880年经过了一系列连续的感情上和宗教职业上(他是牧师的儿子)的失败之后,在比利时的波利那什煤矿区辞去了传教士之职(1878年12月-1879年7月)后,这一志向摆在了他面前:“我思忖:我要再拿起铅笔,重新作画。从此之后,对我来说,一切都变了”(1880年8月)。这一过程在经过他自己的被迫放弃、绝望的舍取后,表明了他有一种沟通甚至参与的强烈需求。如果没有他弟弟泰奥给予的精神和财力上的全力支持,这种需求本来可能在文森特的一生中不会有结果,他的全部作品都回应着这种需要。凡·高的文学阅读(《圣经》、左拉、狄更斯、米什莱、雨果等人的作品)和艺术爱好(伦勃朗、杜普雷、儒勒·布雷东、杜米埃、杜比尼,尤其是米勒[直到圣雷米时期,凡·高还在演绎米勒的画作])也给他的这种需求提供了养分。他写道:“我认为极具现代性的画家不是马奈,而是米勒,许多人认为是他开辟了远景。”文森特·凡·高最初很自觉地希望自己成为表现地位卑微者们的画家,表现他们那些苦难的、徒劳无益的劳作,就像他以前曾试图给他们带去《福音》安慰一样。出于同样的想法,他曾试图给一个妓女提供一个家(海牙,1882-1883)。同时,他对当时的艺术和文学创作的好奇心很早就表现出来了。

他最早在古皮尔艺术画廊当职员(海牙、伦敦、巴黎,1869-1876,1873年,泰奥也进了这家画廊),又在多尔德雷赫特一位书商那里工作了几个月(1877)。后来他试图当教士,又遭到了失败。在此之后,两个大时期(荷兰时期和法国时期,这两个大时期本身可以根据他的不同居住地而再加以细分)显得就像是一件可折合的双联画。这件双联画的两块板不是相对立的,而是相辅相成的,而在两块板的接合点上,有着短暂而具决定性的安特卫普时期。

荷兰时期。荷兰时期(埃泰姆、海牙、德伦泰,尤其是尼厄楠,1883年12月-1885年11月)很受比利时波利那什煤矿区记忆犹新的经历的影响,在那里,这位艺术家每天都接触到肉体和精神上的痛苦。1880-1882年,凡·高不懈地强制自己训练作画。在伦敦逗留期间(1873-1875),他收集每期的《图解伦敦新闻》、《插图》等,并研究刊物中的木版画和石印画。他也作水彩画(《海牙的屋顶》,1882),只是在经过这几年的努力后,才正式开始画油画。在海牙,他有一段时期跟布莱特纳尔一起,从事街道风光的习作。他从他的一个叔叔、一名阿姆斯特丹的画商那里获得了第一笔,也是唯一的一笔订画(12幅城市风光钢笔画)。

寓意画《伤心》(铅笔素描,1882年4月11月制成石印画)也是在海牙画的。一个名叫西恩的怀孕妓女为此画摆了姿势。这件作品的题材选择,人物对并非情愿的怀孕表现出的无法遏制的失望,带着尖锐张力的、纯粹线条化的风格,这一切使这幅素描成为前象征主义的重要作品之一,并使凡_高跟奥地利画家古斯塔夫·克里姆特和埃贡·席勒的风格相近。

作为素描家的凡·高(尤其是用黑色粉笔画了许多习作)在尼厄楠获得了真正成熟的手法。他在尼厄楠画的都是些普通男女百姓,经常是些正在劳作的农民和织布工,总是带着一种天生的同情来表现,而决不是单纯的借题发挥(《拾麦穗的农妇,背部和侧面》,1885,奥特洛,国家克鲁利尔-米利尔博物馆)。他的油画作品都有极强的明暗对比,用厚涂手法,而且大胆简化,类似哈尔斯和伦勃朗的某些方面。他弟弟从1880起在巴黎工作,给他去信,向他夸耀印象派画家运用的浅淡色彩。他在给弟弟的回信中说道:“我不满意某些现代画家给我们剥夺了茶褐色颜料和有光泽的褐色颜料,而用这些颜料曾经画出了那么多的优美的东西。”《吃土豆者》(1885,两个大幅的版本,阿姆斯特丹,国家凡·髙博物馆和奥特洛,国家克鲁利尔·米利尔博物馆)代表了对荷兰时期的综合和达到的最终点。它们并非凡·高的最佳作品之一,因为他一心想把画认真地画好,这反而妨碍他自己才华的充分发挥。但此画除了其历史意义外,对于了解作者的艺术也十分重要,而且后来当凡·高住在圣雷米精神病院时,在思念故乡提起北方时,还记起了这幅画。这件作品明显是某种见证,但只要稍加研究,就可以认出凡·高的手笔,不管是粗茶淡饭、开着花的树枝,还是破旧的鞋子:“我希望一丝不苟地、努力地告诉大家,这些在灯下用手抓盘子里的土吃的人,同时也是土地的耕种者。因此我的画颂扬的是体力劳动,以及他们用自己的劳动如此光明正大地获得的食物。”

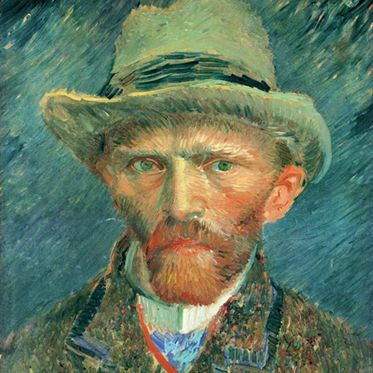

安特卫普时期。凡·高在安特卫普小住(1885年11月底-1886年2月底)。他在当地博物馆里发现了鲁本斯的画作,同时自己还购买了几幅日本版画(后来他共拥有约200幅日本版画),在这双重影响下,他开始对色彩产生了实在的兴趣。他的自画像系列也是在安特卫普开始画的,特别是艺术家以在他身上并不常见的黑色幽默和对恩索尔作品的回应,画出了惊人的《死人头和香烟》(阿姆斯特丹,国家凡·高博物馆)。

巴黎。但是,只是到了巴黎(1886年2月-1888年2月),他才真正出现了视觉上的转变。他起先在泰奥那里借宿,后来住到了勒皮克街54号。他在科尔蒙的画室里匆匆过渡了一下,在那里结识了劳特累克,之后与毕沙罗、高更、贝尔纳、西涅克等人结交,并经常光顾唐吉老爹的商铺(巴黎的罗丹博物馆藏有唐吉老爹的《画像》)。1886年,他的色彩变得浅淡了,但开始时十分谨慎,后来在小幅的花卉画中才真正放开手(《插天竺葵的花瓶》)。凡高向日本版画(有时在他的某些油画中十分忠实地再现日本版画的内容)讨教在构图和平涂色彩方面的自由性,并同时向新印象主义讨教在笔触方面的、完全相反的探索(1887年,他与西涅克一起工作)。他的技法主要源自对这两种完全相反的技巧态度的和谐综合。尼厄楠时期强烈的表现力在他初到巴黎的几个月中还能感觉得到(《女人肖像》,1886),但这种表现力在接下来的一系列油画中消失了。这些画是凡·高一生中绘制的最轻快的作品(落笔快捷,色彩清新,以白色、玫瑰红和蓝色为主):餐馆内景(1887,奥特洛,国家克鲁利尔-米利尔博物馆)、蒙马特高地风光(《蒙马特高地上的小花园》,1887,阿姆斯特丹,市博物馆)。

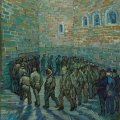

阿尔勒。但是,凡·高跟高更和贝尔纳之间的讨论,使他坚信印象主义和新印象主义应该被超越,于是这位艺术家动身去了阿尔勒(1888年2月)。他要到劳特累克向他谈起过的南方去寻求更多的阳光,更丰富的色彩,现在,他知道了油画的发展要靠色彩。但是,他一离开巴黎,很快就对印象主义技巧的涣散及其暗示、影射的特点作出了反击(《昂格鲁瓦桥》,1888,奥特洛,国家克鲁利尔-米利尔博物馆)。他更感兴趣的是各种手法(素描、色彩)的集中。正因为这一点,他对日本画家(《克劳平原》,1888,阿姆斯特丹,国家凡·高博物馆)和高更感兴趣。他钦佩高更,在他的坚决要求下,高更也去了阿尔勒(1888年10月20日)。这一段艺术家两人共同生活的经历以12月23日的危机而告终:那一天凡·高试图伤害高更,接着凡·高自己割去了左耳(《割去耳朵的自画像》,1889,伦敦,考陶尔德学院)。撇开这段生活经历的病理的一面(这是他癫痫病的初步症状)不谈,表明了这两位艺术家的性情正好相反:高更是彻底的古典主义的,哪怕他到海外去寻找失去的天堂时,也带着这种古典主义,凡·高跟越来越沉重的社会压力之间的冲突,虽然总是戏剧性地得以解决,却是属于现代的东西。然而,这两位艺术家彼此互相影响着对方:髙更从凡·高那里学到了对人的形象的定义,而凡·高向髙更借鉴了一部分的色彩,以及他的这位艺术同行的乐观主义,至少是在绘制油画的时候。凡·高接下来在其生命的最后18个月中顽强工作,努力抵抗着他的脑子断断续续失去清醒的状态。髙更的影响在他的好几幅画中并不太有益,因为这些画的布局太拘泥(《散步》,1888年11月,艾尔米塔什博物馆),但这一影响在别的地方却成功地发挥了作用,如在《阿尔勒的舞厅》中(1888,奥塞博物馆),或在他从阿尔勒医院出来后不久就开始画的《摇篮曲》的最后版本(1889,巴塞尔,斯塔舍林收藏品)中。圣雷米。居民的敌意导致他被关入慈善医院(1889年3月)。他在医院里接受了西涅克的来访。5月,他心甘情愿地让人送进圣雷米-德-普罗旺斯的圣保罗-德-莫索尔治疗所(1889年5月-1890年5月)。在治疗所内,他的病三次可怕地发作,发作过后,他都陷入完全衰竭的状态。

然而,他在阿尔勒时期和圣雷米时期绘制了大量成功的作品:风景、花卉和肖像。凡·高在这些作品中完全以个人的方式运用色彩,他的色彩建立在黄、绿、蓝和淡紫相协调的基础上(《杨树》,1889,慕尼黑,新绘画陈列馆;《干草垛》,1889,奥特洛,国家克鲁利尔-米利尔博物馆),而从日本版画那里继承下来、又经过了高更首肯的遗产——即以大片的饱和色作背景的画法一越来越让位于极强的动感和不连贯的笔触。是新印象主义最先向他指出了这种手法的运用(《橄榄树田野》,1889,奥特洛,国家克鲁利尔-米利尔博物馆),可真正的源头大概是他带着高超的技艺和惊人的气魄,(以日本人的方式)用竹子或切削过的芦竹几乎随意信手而作的画(《从蒙马儒尔看克劳河》,阿尔勒,1888,羽笔、芦竹和铅笔,《栅栏后面的两株小灌木》,芦竹,这两幅画均藏阿姆斯特丹,国家凡·高博物馆)。凡·髙说过,他要用“红色和绿色表达人类那可怕的激情”,但他经常细致、精心地使用暖色调,“寻求断裂的色调和中性的色调,以调和极端的粗暴”,而绘画史上一些伟大的色彩画家的传统则使他最大胆的作品也得到平衡。某些阿尔勒时期的肖像画的主线条笔触有力而急促,色彩平稳,比较微妙(《戴鸭舌帽的年轻人》,1888);相反,圣雷米时期的肖像画则线条灵活迂回,颜料更密更厚(《特拉比克的画像》,1889,索勒尔,瑞士,K.M.)。

瓦兹河畔奥弗尔。同样的特点也使得在瓦兹河畔奥弗尔村画的杰作与众不同(《奥弗尔教堂》、《科尔德维尔的茅屋》,奥塞博物馆)。这是凡·髙艺术旅程的最后一站(1890年5月-7月),这里的加歇医生接待了他并照顾他。但其他的一些作品,风格十分生硬,则表明他面对几次疾病重新发作的可能性而越来越焦虑。7月27日,他向自己开了一枪,以摆脱这一状况(他于29日去世)。也许,这位像葛饰北斋一样的“绘画狂人”(他在难以置信的短时期内创作了一系列杰作)已经看到自己的绘画旅程行将结束,在他看来,他的艺术已到达极限了。在当年的1月,阿贝尔·奥里埃已经在《法兰西信使》上的一篇文章里,首次提请人们关注他的艺术;2月,泰奥(他也在几个月后谢世,时间为1891年1月)曾告诉凡·高,他在布鲁塞尔的“20人沙龙”展上展出的《红葡萄》(莫斯科,普希金博物馆)被比利时画家安娜·博赫以400法郎的价格买走。凡·高的一长串自画像是一批真正的见证,它记录了艺术家如何与艰难的社会和物质条件以及疾病进行着并不平等的战斗的历程,但最终,这一战斗还是以作品的胜利而告终。

在尼厄楠时期以后,凡·高的作品更多的是些风景习作、水彩画和各种不同技巧的素描(水墨、石墨、铅笔、木炭),表现出跟他油画一样的非凡优点。他善于抓住现实,并用一种令人心碎的强烈程度和真实性来描绘这一现实(《麦田和柏树》,1889,阿姆斯特丹,国家凡·高博物馆)。

文森特·凡·高对他同时代和20世纪的艺术家起到了复杂的影响。他教给了法国的野兽派如何用彩色的笔触去构成画面,新印象主义和高更都没有能够给这种笔触如此巨大的力量;他教给了一心一意寻找自己的道德意义的德国表现主义如何看到色彩的象征作用。凡·高的法国时期带来的东西更好地融合在现代艺术的发展过程中,而他的荷兰时期直到第一次世界大战都较少引起人们的兴趣。到了第一次世界大战时期,比利时和荷兰的表现主义画家们又开始颂扬热烈和粗野的乡土力量,而凡·髙真正的影响大概就在于此,特别是在康斯坦特·珀米克在雅贝克完成的晚期作品中。最后需要提到的是,在凡·高最后的画中,如《麦田、乌鸦和树》、《树根和树枝》(均藏阿姆斯特丹,国家凡·高博物馆),由于落笔狂速、迅捷,视点非常近,画中主题失去了一些可辨认性,从而预示了一些更为现代的艺术走向,尤其是为被称为“抽象”的表现主义运动拉开了序幕。

凡·高的画主要收藏在荷兰的阿姆斯特丹(市博物馆和国家凡·高博物馆,1972年成立)和奥特洛(国家克鲁利尔-米利尔博物馆)。这些国家收藏集中了将近他全部作品的一半之多。他在海牙的市博物馆和鹿特丹的B.V.B.也占有重要的一席之地。多亏了加歇医生的捐赠——1999年在巴黎(大皇宫)展出这些捐赠作品——奥塞博物馆得以收藏20来幅画和艺术家生命结束前夕的纪念物。美国的各大博物馆也保存了画家的许多画。在瑞士、德国、英国、俄罗斯的一些博物馆,在艾尔米塔什、普希金博物馆(莫斯科)、圣保罗博物馆、哥本哈根的N.C.G.,以及巴黎的罗丹博物馆,都藏有这位艺术家的作品。

为纪念他逝世一百周年,在荷兰广泛举办了他的油画作品(阿姆斯特丹)和图画作品(奥特洛)回顾展。

——选自《西方艺术大辞典》

绘画作品:4件作品